子どもの可能性を広げる「マルチスポーツ」の力

~マルチスポーツのすゝめ~

公開日:

- 深める専門性 × 広げる経験 —— 可能性は掛け算で広がる。

- ケガを防ぎ、心のゆとりも守り、“続ける力”がしっかり育つ。

- 新たなスポーツとの出会いが、子どもの世界をぐっと広げる。

いま求められる子どもの成長戦略 —— なぜ「マルチスポーツ」なのか?

デジタル技術の進化、国際交流の活発化、そして“こうあるべき”という常識が揺らぐ社会のなかで——。

価値観がめまぐるしく交差する今の時代に求められているのは、「誰かに教わった “ひとつの正解” をなぞる力」ではなく、「多様な経験を組み合わせて、“自分なりの答え” を導き出す力」です。

今も昔も、ひとつの競技にじっくり取り組み、専門性を高める「スペシャリゼーション」は、大切な取り組みとして評価されています。現代ではそれに加え、複数の種目を行き来しながら多様な経験を重ね、幅と深さのある力を育む「マルチスポーツ」にも、ますます注目が集まっています。 マルチスポーツで育まれる柔軟な思考力や適応力は、より変化の激しくなる社会をしなやかに生き抜くための確かな土台となるはずです。

「マルチスポーツ」がもたらす価値

運動能力の「基礎体力と動きの土台」を築く

走る・跳ぶ・投げる・捕るなど、あらゆる基本動作をバランスよく習得できるのがマルチスポーツの大きな特徴です。スポーツ庁が推進する「日本型マルチスポーツ」でも、多様な運動経験が将来の専門的な競技力の土台になるとされています。

身体への負担を分散し、ケガのリスクを軽減

特定のスポーツに偏らず、さまざまな動きを取り入れることで、特定の筋肉や関節に負担が集中するのを防げます。結果として、いわゆる“使いすぎ”(オーバーユース)による故障や慢性的なケガのリスクを減らすことができます。

「燃え尽き」を防ぎ、楽しさが長続き

ひとつの競技だけを続けていると、飽きやプレッシャーによって「燃え尽き症候群」に陥ることがあります。マルチスポーツでは種目を変えることで気持ちがリフレッシュされ、子どもが前向きに、長くスポーツを楽しむことができます。

社会性・協調性が自然と育まれる

スポーツごとにチーム構成や指導スタイルが異なるため、さまざまな人間関係に触れる機会が生まれます。これにより、子どもたちは自然と協調性やコミュニケーション力を身につけていきます。

生涯にわたってスポーツを楽しむ土台に

子ども時代にさまざまなスポーツに親しむことで得られる「体を動かすのが好き」という感覚。このポジティブな意識は、大人になってからも運動習慣を継続する力となり、これが、身体的・精神的・社会的に満たされた“ウェルビーイング”の実現へとつながります。

ひとつを極め、たくさんを試す—— その掛け算が、子どもの未来を切り拓く力になる

ある競技にじっくり取り組みながら「専門性(縦軸)」を磨き、同時に、さまざまな種目に挑戦して「応用力・多様性(横軸)」を育てていく。マルチスポーツは、“深さ”と“広さ”の両方を自然な形で育む、現代的な学びのスタイルです。

スポーツを通じて得られるのは、体力や技術だけではありません。競技ごとに異なるルールや仲間と向き合う中で、視点を切り替える力、柔軟に考える力、人と協働する力が育っていきます。

こうした「種目の枠を越えて考え、動く力」は、やがて、専門的な知識やスキルの“深さ”に、状況に応じた“幅広い対応力”をかけあわせる“T型の思考力と行動力”へとつながります。それは、スポーツの世界だけでなく、変化の大きいこれからの社会で生きていく力そのものなのです。

世界が注目、日本も動き出した「マルチスポーツ」

マルチスポーツの価値は、もはや一部の教育論にとどまりません。世界各国で、子どもたちの育成方針やスポーツ政策の主流となりつつあります。そして日本でも、いまその波が広がり始めています。

| 各国のマルチスポーツの取り組み | |

|---|---|

| アメリカ | 部活動にシーズン制が導入されており、中高生年代の約8割がマルチスポーツを実施 |

| カナダ | LTAD(長期アスリート育成)モデルを軸に、60以上の競技団体がマルチスポーツ型の育成を導入 |

| 日本 | スポーツ庁が2024年度より「日本型マルチスポーツ」環境の構築事業をスタート。筑波大学と連携し、体験イベントや教材を全国に展開中 |

静岡市におけるイベント

~トップアスリートから学ぶ特別体験~

2025年5月・6月に開催された『ホームタウンチーム合同スポーツクリニック』では、小学1〜3年生の子どもたちが、普段とは異なる複数の種目にチャレンジする機会が提供されました。

各競技の指導には、地元プロチームの選手やコーチ陣が参加。

サッカーは「清水エスパルス」「清水第八プレアデス」、バスケットボールは「シャンソンVマジック」「ベルテックス静岡」、卓球は「静岡ジェード」、ラグビーは「静岡ブルーレヴズ」、野球・ソフトボールは「くふうハヤテベンチャーズ静岡」「靜甲ソフトボール部」が担当しました。

子どもたちはこのうち3種目を体験し、プロによる直接指導のもと、新鮮な刺激を受けながら、スポーツの楽しさを多角的に学んでいきました。

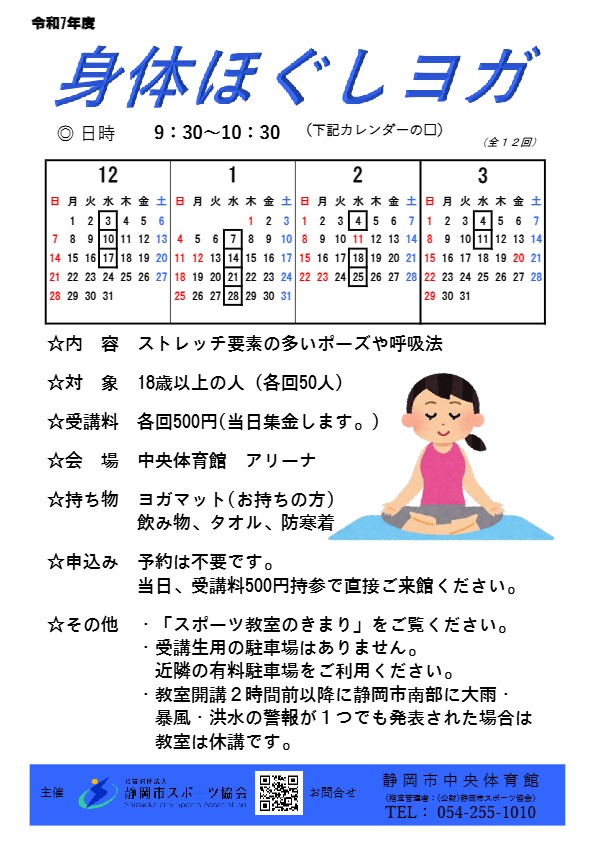

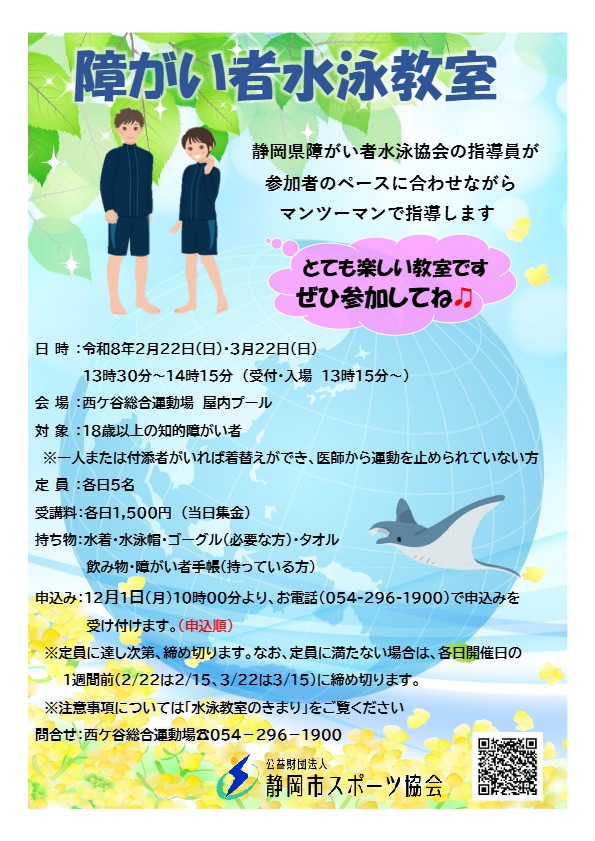

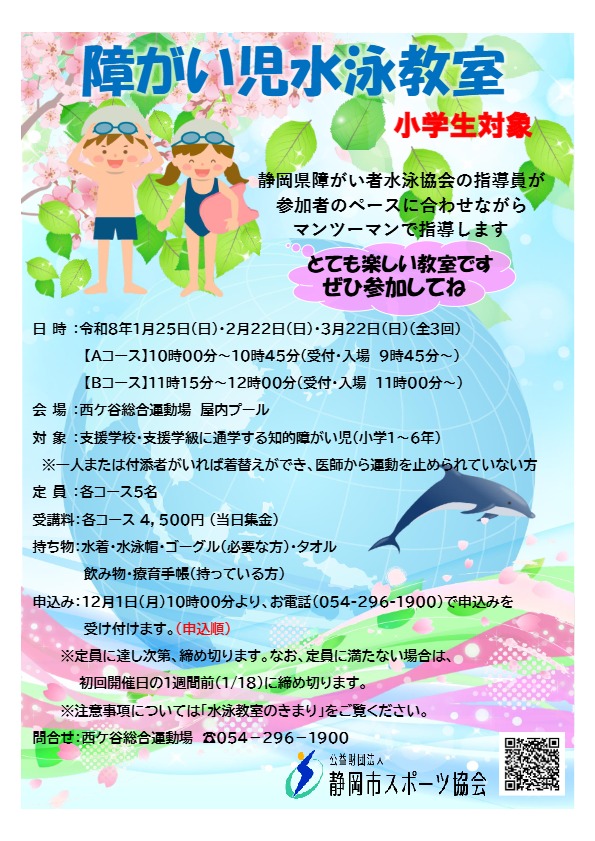

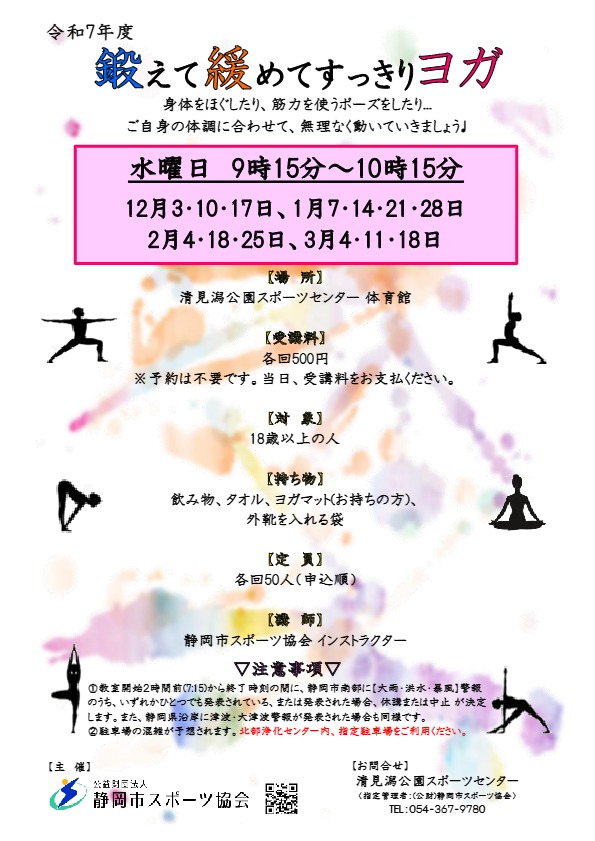

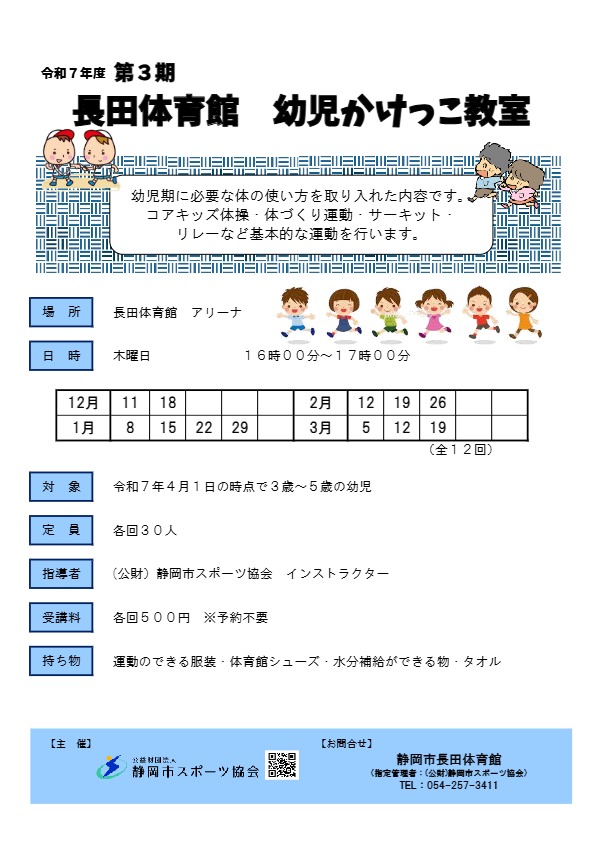

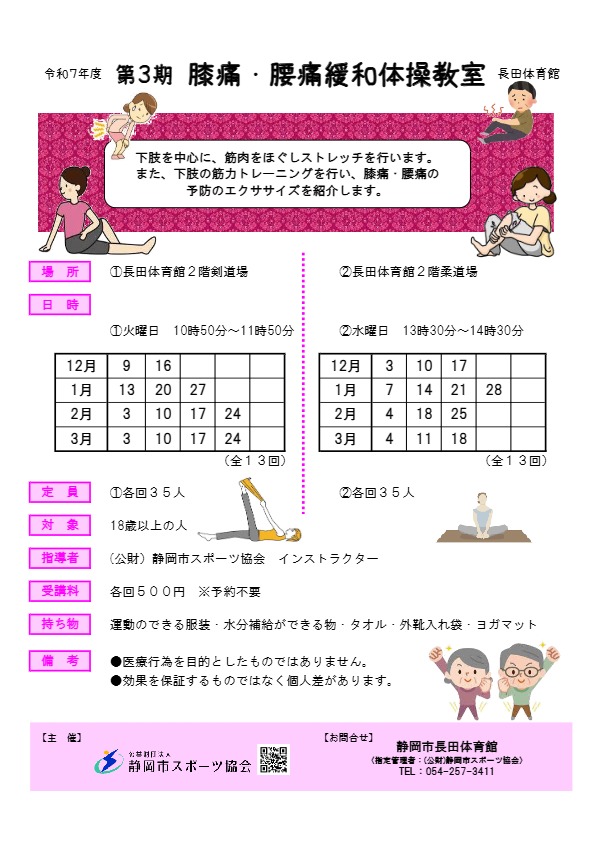

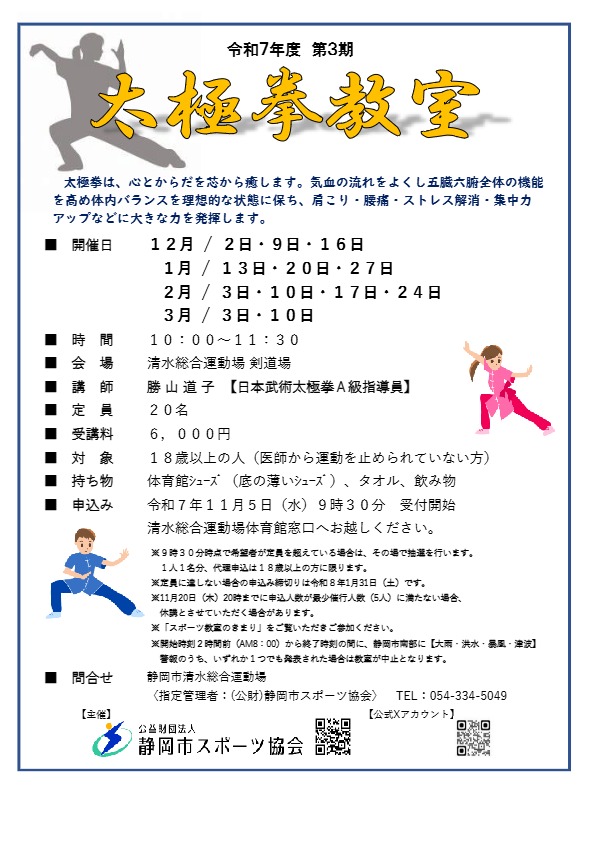

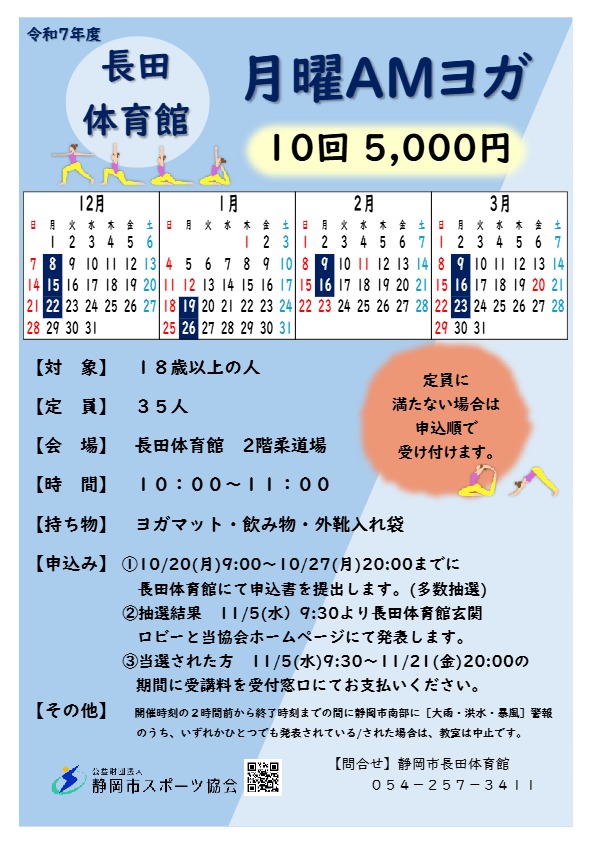

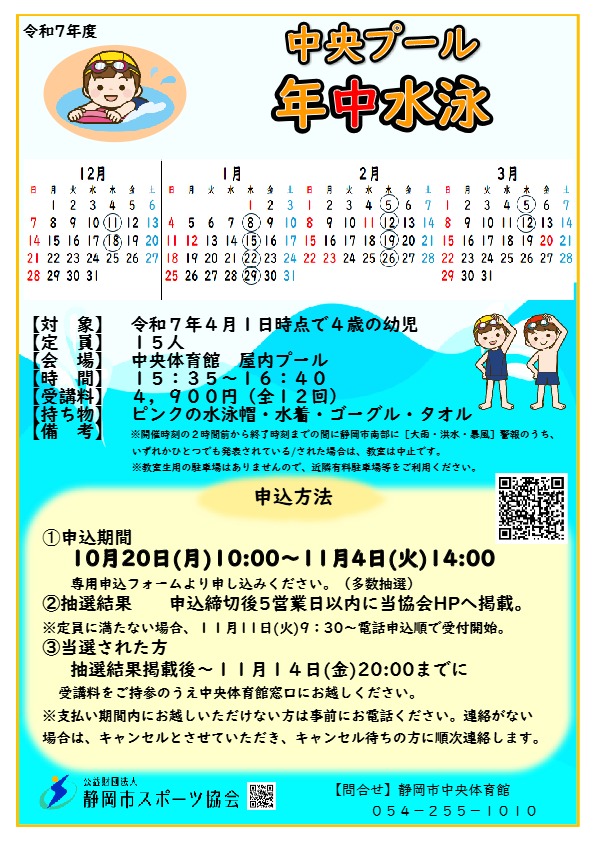

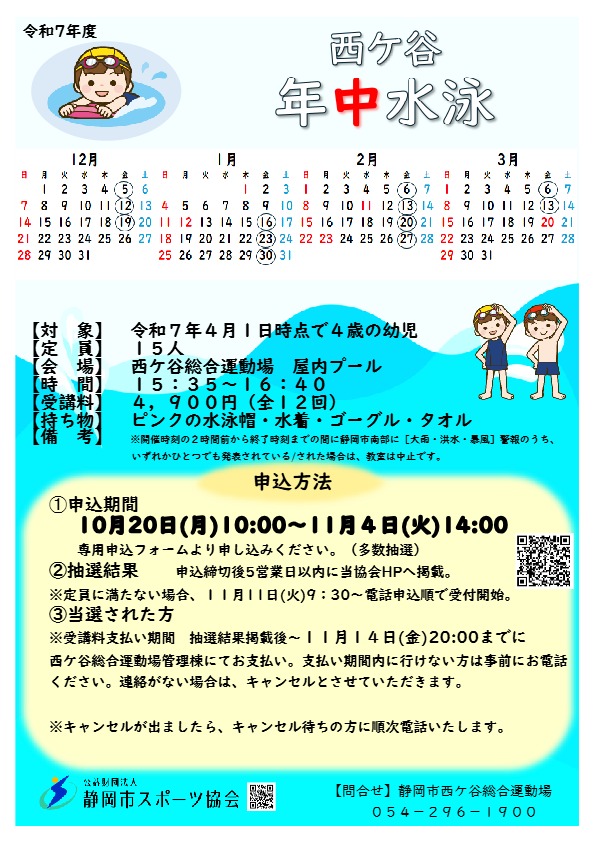

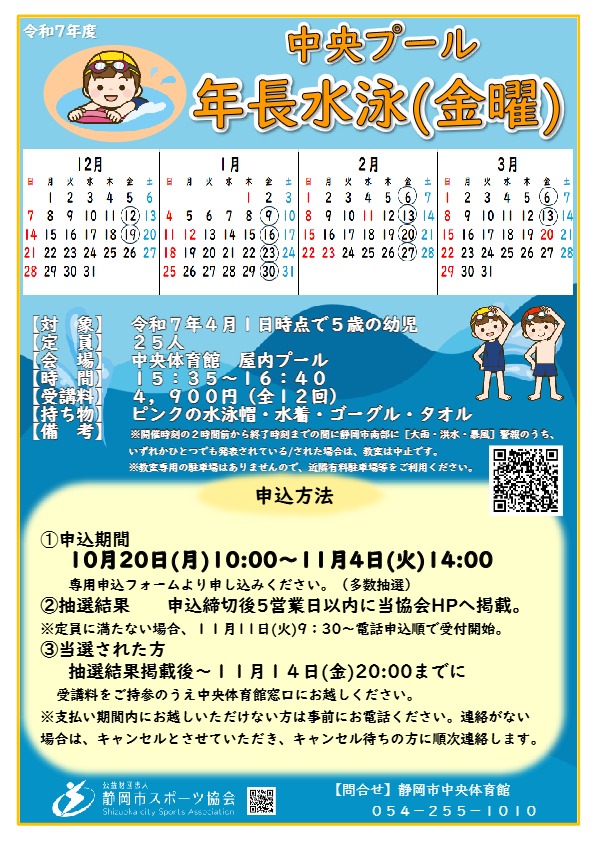

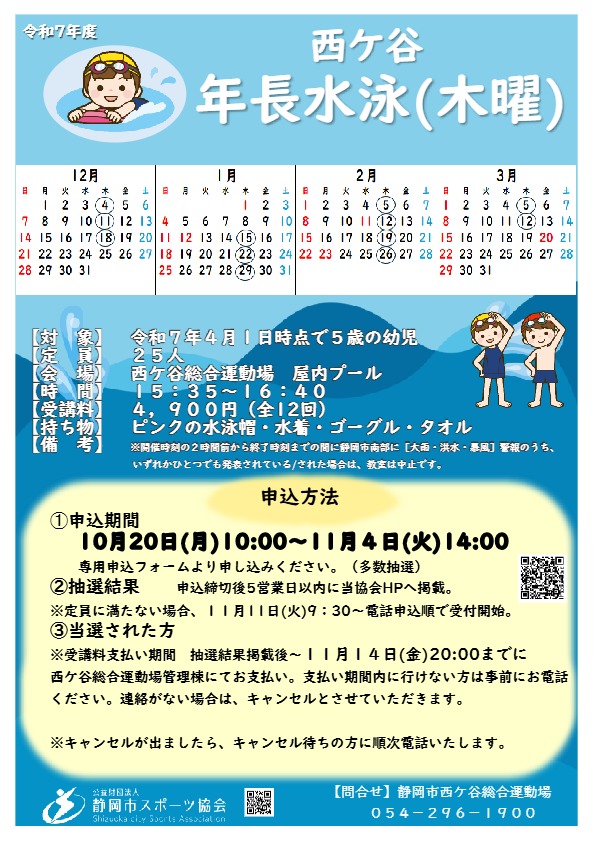

静岡市スポーツ協会主催教室

公益財団法人静岡市スポーツ協会では、1期4ヶ月制のスポーツ教室を開催しており、気軽に多様な種目を体験できます。普段取り組んでいるメインの競技に加えて異なる種目を学ぶことで、新たな視点や刺激が加わり、プレーの幅が広がることも期待されます。開催期ごとに別の種目を選ぶことも可能で、自分のペースで“横の広がり”を育むことができます。

「サッカー」×「柔道」

柔道で学べる「力の流れ」や「バランス感覚」は、サッカーにおける対人プレーや安全な身体の使い方にも活かされることでしょう。また、受け身等の技術は接触や転倒時のケガのリスク低減に非常に有効です。

「バスケットボール」×「トランポリン」

トランポリンで養われる空間認知力や体幹の意識は、バスケットボールでのジャンプや空中での動作に活かすことができるかもしれません。上下動の感覚が磨かれることで、プレー中の安定感や反応の速さが高まることが期待できます。

おわりに

“極める”ことと“広げる”ことは、決して相反するものではありません。むしろ、幅広い体験を積み重ねることで、ひとつの道をより深く掘り下げる力が育まれる——それがマルチスポーツの持つ、何よりの魅力です。

子どもたちは日々、驚くほど柔軟に成長し、変化を楽しむ力を持っています。そんな可能性の芽を、ひとつの競技だけにとどめるのではなく、いろいろなスポーツとの出会いを通して大きく育てていく。それは、ただ競技力を高めるためだけではなく、人生をより豊かにする選択肢を増やすことにもつながります。

最初のきっかけは「ちょっとやってみたい」だけでもかまいません。そこから始まる経験は、きっと思いもよらない形で、子ども自身の中に“自分なりの答え”として積み重なっていくはずです。

“ひとつを極める”ことも、“いくつも試す”ことも、どちらも素晴らしい。大切なのは、選択肢があること。そして、その選択を楽しめる環境があることです。

スポーツの世界を、もっと自由に、もっとしなやかに——。

今こそ「マルチスポーツ」という可能性を、その手で広げてみませんか?

ホーム